„Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt. Wir ordnens wieder und zerfallen selbst.“

Rainer Maria Rilke, aus: 8. Duineser Elegie

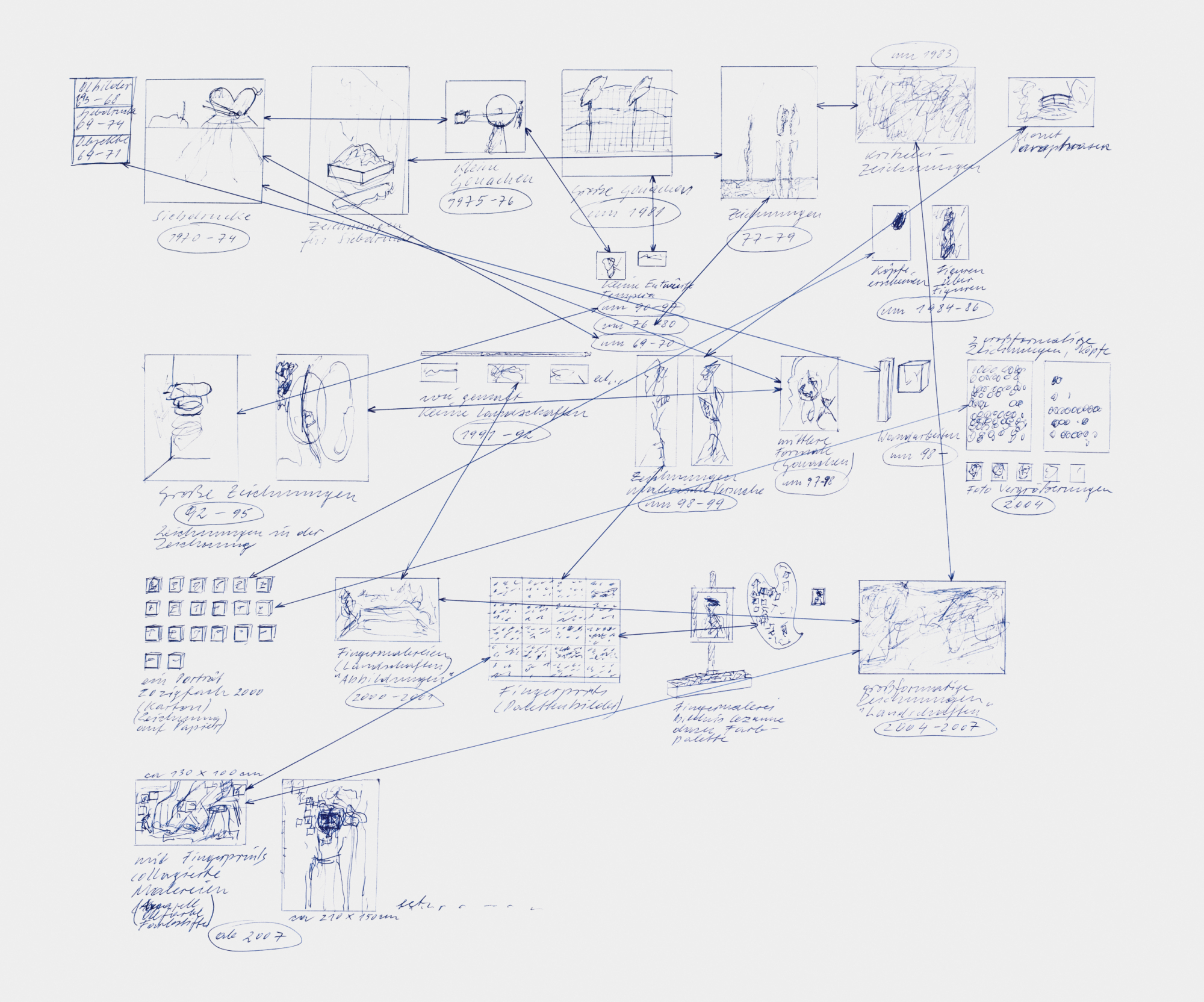

Organigramm, undatiert / Kugelschreiber auf Papier / 59 x 62,5 cm

Vor rund zehn Jahren fertigte Fritz Steinkellner eine Art Organigramm seiner Werkblöcke an. Das Blatt weist in graphisch schlichter Form deren Verschränkungen auf, von den Anfängen bis in die damalige Gegenwart, also über rund 35 Jahre. Dazu ist zu sagen: Selten erscheinen Werkeinheiten oder -phasen so deutlich erkennbar bzw. so deutlich voneinander formal und/oder inhaltlich abgegrenzt wie bei Fritz Steinkellner. Und dennoch, man kann sich in der zeitlichen Zuschreibung nicht nur eines Werks, sondern gesamter Werkgruppen auch täuschen. Denn Fritz Steinkellners Werk schreitet nicht einfach chronologisch voran, sondern in Wechsel- und Rückschritten; die Entwicklung verläuft eben nicht „einfach geradlinig“. Vielmehr – und das genannte Organigramm belegt es überzeugend – offenbart sich darin eine komplexe diachrone Dependenz; oder mit einem Wort: es zeigt komplizierte „Familienverhältnisse“. So erweist sich die genannte Kugelschreiberzeichnung mit ihren kreuz und quer verlaufenden Verbindungslinien als graphische Darstellung der Reflexion des Künstlers über die Deszendenz formaler und thematischer Entwicklungsschritte bzw. die genealogischen Zusammenhänge innerhalb der chronologischen Abfolge unterschiedlicher Arbeitsphasen.

Fritz Steinkellner hat also seine formalen und/oder inhaltlichen Themenstellungen zumeist nur vordergründig und zeitlich begrenzt verlassen, um oft zu einem deutlich späteren Zeitpunkt wieder auf sie zurückzukommen. Damit erscheinen verwandte Phasen (zumeist) durch andere getrennt, die ihrerseits (ebenfalls) frühere Arbeitsstränge unter neuen, selbstgewählten Arbeitsbedingungen wieder aufnehmen. Mithin kann man von einer Zahl von Problemstellungen sprechen, die in variierter Form und mit variiertem Inhalt wiederkehren; oder in thematischen Überschneidungen. So als gäbe es ein (über die Jahre hin allerdings wachsendes) Repertoire von zu bewältigenden Aufgaben, die verschiedene Lösungsansätze zulassen. Das heißt – analog zu mathematischen Aufgaben: „Gegeben ist:“. Haben die Arbeiten einer Werkgruppe das Problem hinreichend ausgelotet, folgt eine andere bzw. frühere Aufgabenstellung unter neuen Prämissen. Mit einer Einschränkung: „hinreichend ausgelotet“ bedeutet nicht „vollständig gelöst“; vielmehr scheint sich aus der intensiven Beschäftigung mit einem Lösungsansatz bereits der nächste zu entwickeln.

Ging es in den späten 1960er-Jahren etwa vornehmlich um die skulpturale, plastische Verarbeitung des Themas „Körper-Apparat“ (im Sinne des damaligen Begriffs von Objekt-Kunst), so fand eine Reihe von darin entwickelten „gefundenen“ Formen Eingang in die betont flächigen Siebdrucke der frühen 1970er-Jahre, die eher architektonische und landschaftlich organische Strukturen favorisierten. Parallel dazu bereitete sich in mittelformatigen Gouachen schon die nächste Phase vor, in der das gewonnene thematische Repertoire nun seinen adäquaten malerischen Ausdruck fand. Knapp vor 1980 setzt der größte, selbst wieder in einige Phasen zerfallende Werkblock an. Was ihn eint, teilt ihn zugleich auch: die Zeichnung, die Auflösung der Fläche im Strich; zunächst eher monochrom gehalten, dann auf wenige Farben reduziert und schließlich mit einer fast schon impressionistischen Farbfülle, um sich danach in der Farbpalette – zumindest dem Eindruck nach – wieder zu reduzieren.

Aber da ist noch ein gänzlich anderer Phasenwechsel innerhalb der gezeichneten Bilder unübersehbar, der diese Einteilung konterkariert. Es lohnt, aus dem kurzen Text zu zitieren, den Fritz Steinkellner 1984 für eine Ausstellung in der Neuen Galerie Wien geschrieben hat:

„Meine Arbeit war vom Zeichnen nach gemalten Entwürfen für Siebdrucke und Bilder bestimmt. Ihr Prinzip war: hier das Vorläufige des Entwurfs – dort die Ausführung. Im wiederholten Hinausarbeiten aus dem gemalten Vor-Bild ans eigentliche Bild heran ist mir nach und nach das überraschende Eigene dieses Zeichnens klar geworden.“

Im Rückblick wird man sagen dürfen: Rasch und schon zu Beginn entwickelt Fritz Steinkellner – gewissermaßen in Einklang mit der Feinmotorik seiner Zeichenhand – eine ungemein hohe Verteilungsdichte von Strichen, Strichrhythmen und Strichlagen, die die gesamte Fläche in eine vibrierende, spannungsgeladene Bewegung versetzen, in ein ausdifferenziertes und doch homogenes vielstimmiges Vibrato. Darauf folgen zum Teil noch größerformatige Bilder (mit bis zu 176 x 248 cm; z. B. Ornament, 1993), die sich – aus zwei bis drei Meter Entfernung noch! – wie großzügig gemalte Öl-Bilder ausnehmen, aber bei näherer Betrachtung als Zeichnungen entpuppen, als Zeichnungen, auf denen der Auftrag mit den Farbstiften derart fein (aber nichts desto weniger akkurat und akribisch!) ist, dass man ihn als solchen erst aus kurzer Distanz wahrnimmt. Dann aber überblickt man nicht mehr das gesamte Bild, nimmt – nun dicht herangetreten – nicht mehr konkrete Formen wahr, sondern versinkt in einer Strichtextur, die der vorangegangenen Phase gleicht: ein exemplarisches Beispiel der Verknüpfung und Verbindung innerhalb der Werkgruppen (Dependenz und Deszendenz).

Nun könnte man weitere in ihrer Erscheinung scharf abgegrenzte Werkblöcke aufführen – von den „finger-print-Landschaften“ über die „finger-print-Collagen“, gefolgt von einem da capo der eben genannten Landschafts-Ansichten (nun aber aufgelöst in kraftvollen, die Struktur betonenden Strich-Rhythmen), bis hin zu jenen Bildern der letzten Jahre, die in einem dreistufigen Entstehungsprozess Aquarell-Malerei, finger-print-Collagen und Ölmalerei zu einer doppelbödigen Räumlichkeit verbinden und damit Fritz Steinkellners neuerliche Beschäftigung mit plastisch skulpturalen Arbeiten (in jüngster Zeit) vorbereiten. In diesen zusammen mit einem niederösterreichischen Schmied hergestellten Stahl- und Eisenplastiken greift Fritz Steinkellner neuerlich figurative Kompositionen auf, die zum Teil bereits in kleinen Gouachen (seit Mitte der 1970er-Jahre) und in den „gezeichneten Malereien“ (in den 1990er-Jahren) ihren entsprechenden Ausdruck gefunden haben; – womit sich wieder einmal ein Kreislauf einer Idee in verschiedensten Materialien schließt.

Aber es fehlt hier noch eine ganz entscheidende Werkgruppe, die über all die Jahre hin die verschiedenen Phasen im Hintergrund keineswegs nur begleitet: die eben angesprochene kleinformatige Gouache. Oft nicht größer als ehemalige Glückwunsch-Billets oder Glückwunsch-Telegramme, greift es doch zu kurz, wenn man sie bloß als Skizze oder Entwurf ansieht. Die ungezählten, ja unzähligen kleinen Gouachen (in zwei, drei verschiedenen Formaten nur) haben doppeltes Gewicht: sie sind Ideenkasten (vergleichbar dem Zola’schen Zettelkasten) und tragendes, stützendes, begleitendes Element (vergleichbar dem „basso continuo“ barocker Kammermusik). Sie sind unverzichtbarer Bestandteil der Arbeiten, indem sie so etwas wie „Rückzug auf gesichertes Terrain“ gestatten, ein gesichertes Terrain, das, gerade weil es gesichert scheint, das „Sprungbrett“ abgeben kann. Oder plastischer und auf die Arbeitsprogramme/Aufgabenstellungen hin formuliert: hier entstehen die Prototypen.

Damit ist zwar möglicherweise der Kern jeder größeren künstlerischen Arbeit angesprochen: Werkskizzen und Entwürfe. Aber diese kleinen Gouachen überschreiten in der Sorgfalt ihrer Ausarbeitung bei weitem die Vorstellung, die man sich üblicherweise von einer Skizze, einem Entwurf macht. Und für Fritz Steinkellner erfüllen sie darüber hinaus auch eine programmatische Bedeutung/Funktion: Gerade die Verhältnismäßigkeit (in einem viel prägnanteren als dem üblichen Sinn) und Maßstäblichkeit (nicht unbedingt Maßstabstreue!) bei der Übertragung von einer kleinen Gouache in ein wesentlich größeres Format (z. B.) spielt eine wichtige, erwünschte, ja gewollte und stets kontrollierte Rolle. Denn die höchst individuelle Bewegungsmotorik des Arbeitsarms bleibt zwar gleich, aber die sich „automatisch“ ergebenden, also unkontrollierbaren Unterschiede zwischen den Arbeitsweisen (mit Pinsel, Zeichenstift oder Finger) und auf kleinen bzw. großen Formaten lassen das geschulte Auge in diesen Zufälligkeiten Strukturen erkennen, die wiederum als Anregung und künstlerisches Mittel einsetzbar sind (d. h. zufällig entstandene Strukturen im Farbauftrag, zufällige Verdichtungen der Strichlagen, zufällige Veränderungen des Strichs, zufällige Rhythmen in zwangsläufig nicht völlig ebenmäßigen Schraffuren etc.). Es sind dies „kalkulierte Zufälle“, die insbesondere bei Vergrößerung (aber auch Verkleinerung!) des Formats entstehen und als quasi formale „objets trouvés“ – nun keineswegs mehr zufällig! – Verwendung finden. So könnte man von einem Paradoxon sprechen: Die zwangsläufige „Fehlerhaftigkeit“ in der mimetischen Umformung ist gerade das, worauf es ankommt und was den Künstler (u. a.) interessiert. Erst so kann überhaupt der Plan aufgehen: die Verwandlung – auch die des „Zufalls“ in Absicht, Kalkül, „Berechnung“.

Der Zufall im weitesten Sinn hat seit langem als kreatives Mittel Verwendung gefunden (spätestens seit der klassischen Moderne; man denke an Hans Arp, an die Richtung „action painting“ in der Nachkriegszeit oder an den Aktionismus ab den frühen 60er-Jahren). Fritz Steinkellner setzt den Zufall aber seltsamerweise weniger als produktionsästhetische Technik ein, sondern um ihn als „Mittel“ zu instrumentalisieren – und damit wieder unter Kontrolle zu bringen. Das ist es, was im „Umgießen“ von einer Form/einem Format in eine andere Form/ein anderes Format geschieht, vom Künstler angestrebt und von ihm gestalterisch um- und eingesetzt! Und zwar eben nicht nur im „Umgießen“ von klein in groß, sondern, auch umgekehrt, von groß in klein. Aber ebenso von räumlich in flächig, von flächig in zeichnerisch, von zeichnerisch in malerisch und umgekehrt oder quer kombiniert usf. Schon in dem bereits zitierten Text Fritz Steinkellners aus dem Jahr 1984 beschreibt er diesen Vorgang als „Untersuchung“, die das Prinzip von Entwurf und Ausführung verlässt, um sich dem Prozess selbst zu widmen, der zwischen beiden liegt, dem „scheinbar leeren Zwischenreich“.

„Das Prinzip Entwurf-Ausführung zu benützen, um es im Begehen des Zwischenreiches aufzuheben. Das Gehen in diesem weiten Raum hat die früheren Bildergeschichten immer mehr verschwinden lassen bis auf letzte Spuren: Teile aus gemalten Bildern, Figuren, in die veränderten Verhältnisse eines neuen Raumes hinübergezeichnet. Die Zeichenstifte tasten das Pinsel-Malwerk ab, zeichnen den Gang der Untersuchung wie meine Gegenwart auf. Vom Pinsel- ins Zeichenstift-Strichwerk (das Dickicht deckt neue Figuren auf), vom gemalten Farbwerk ins gezeichnete. In sichtbaren Figuren vorführen, wie man etwas sieht, das unsichtbar ist.“

Diese Übertragungen – eigentlich müsste man von Metamorphosen sprechen – verlangen (im Sinne der weitgehenden Kontrolle über die Ergebnisse) nach einem Modus, nach einer Vorgangsweise, die im Hintergrund jeder Art von Kunst (und das zu allen Zeiten) am Werk ist und die deren Wirkung v. a. maßgeblich (!) gesteuert hat: nach Proportionalität, nach Maßgabe der Größenverhältnisse zueinander, nach Maßstabsverhältnissen (wie in der Kartographie). Und auch die für diese Übertragung (eben nicht nur in unterschiedliche Formate!) angewandte Technik ist zeitlos: der Raster, der „grid“, das Zeichengitter. Diese Technik ist in fast sämtlichen Arbeiten Fritz Steinkellners präsent, auch wenn sie häufig nicht mehr sichtbar ist. Aber übermalt, überdeckt, ausradiert oder wie auch immer zum Verschwinden gebracht, sie ist da. Und sei sie es auch nur noch im Kopf des Künstlers.

Der Raster erfüllt seine Funktion nicht nur im Werk, sondern auch bei der Integration von „Fundstücken“ in das Werk. Es sind Fundstücke verschiedenster Art, und Fritz Steinkellner ist in seiner Sammelleidenschaft für Verwertbares geradezu leidenschaftlich akribisch: alles hat seinen Platz und findet seinen Ort, auch in den verschiedensten Arbeiten: seien es die Alufolien (Verpackungen von Broten im „Eiskasten“), zu Kugeln geformt und gepresst in diversen skulpturalen Arbeiten; Farbstiftspitzerlocken und -späne, abgefüllt in Acrylglasboxen unterschiedlicher Größe und verwendbar als Baukasten für Raumskulpturen; seien es längliche Kartonschachteln (allein oder im Verbund zu plastischen Arbeiten umfunktioniert) oder grobgerasterte (!) Schwarzweiß-Fotos aus Zeitungen – und vieles andere mehr (nicht zu reden von anderen privaten Sammelvorlieben, die nur mittelbar mit dem Werk zu tun haben).

Insbesondere die gerasterten Schwarzweiß-Fotos haben einer ganzen Reihe von Arbeiten als Vorlage gedient, eben als das, was vor den Augen liegt und nach gänzlich anderen Kriterien als jenen des vordergründigen „Inhalts“ in neue Formen/Formate umgegossen wird. Wieder einmal mit einem bewusst gesetzten Zwischenschritt: die willkürlich zerschnittenen, collagierten und teilweise bereits übermalten Fotos (Bestandteile des vorgefundenen Materials) dienen als Vorlagen. Oder als Entwurf.

Sowohl die Beziehungen der einzelnen Werkgruppen untereinander als auch die Arbeitsweisen der Integration von Fundstücken in das Werk unterliegen, kurz gesagt, höchst durchdachten, ja fast schon peniblen Ordnungskriterien und ordnenden Handlungen. Die konsequente „Archivierung“ der Spitz-Abfälle der Farbstifte in Acrylglasboxen und der Aluminiumhüllen in den altbekannten Alu-„Stanniolkugerln“ gehören hier ebenso her wie die als „Nebenprodukt“ entstandenen Papierpaletten (mit Fingern und Wasser auf kleinen Papierrechtecken verriebener Farbstift-Auftrag als Mal-Mittel für die „finger-print-Bilder“). Diese Papierpaletten ergeben, in ihrer Anordnung nach einem unsichtbaren grid und auf ca. 70 x 90 cm große Papierbögen collagiert, eine eigene Werkgruppe. Sie dienen aber auch zur Verdopplung und damit Verräumlichung der bereits genannten und bisher letzten malerischen Phase, in der sich überdies Aquarell, Collage und Ölmalerei im Nebeneinander zu einer neuen Einheit verbinden.

Ordnen, zerlegen, neu ordnen, neu ansetzen: Dieses „Ordnungs-Prinzip“ versteht man optisch am besten, wenn man die anfangs als Organigramm bezeichnete Kugelschreiberzeichnung vor Augen hat. Aber man kann es vielleicht ebenso deutlich mit einem Vergleich aus der Literatur umschreiben. Es gibt zahllose Werke der (insbesondere wieder neuesten) Literatur, die die Sprache als Mittel der erzählenden Beschreibung einsetzen; und es gibt weit weniger, aber doch eine beträchtliche Zahl von Werken, für die die Sprache nicht bloß das Mittel, sondern, geradezu vorrangig, ihr eigentlicher Gegenstand ist. Und so, wie in diesen Fällen die Kunst in der Sprache selbst sich entfaltet, entfalten sich auch in Fritz Steinkellners Arbeiten die Möglichkeiten seiner Mittel zum eigentlichen Gegenstand seiner Arbeit – bis in extremis. Und das Ordnen, das An- und Einordnen, das Über- und Unterordnen sind Voraussetzungen für sein an Varianten so reiches und darin zugleich so konsequentes Werk.

„Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt.

Wir ordnens wieder und zerfallen selbst.“

Mit diesem Motto überschrieb Claude Simon seinen 1967 erschienenen Roman Histoire. (Rund um dieses Jahr fallen Fritz Steinkellners erste Arbeiten als Künstler.) Eine Geschichte, wie man sie seit Jahren wieder als literarisches Narrativ einer Handlung zur Genüge kennt, hat nichts mit dem Erzählen von Geschichte bei Claude Simon gemein. Zwar: alte Ansichtskarten, die er auf dem südfranzösischen Familienbesitz findet und aus Schachteln und vom Staub von Jahrzehnten befreit, rufen Geschichten und Begebenheiten auf und wach (objets trouvés). Aber was entsteht daraus? Akribisch geplante Wort-Choreographien, ein vielstimmiges Wort-Madrigal, in dem die Botschaften der Vergangenheit im stetigen Fließen neu oder neuerlich einsetzender Stimmen aus der Ferne nicht verstummen. Bis zum Ende. Scheinbar, nur nach oberflächlichem Eindruck, strukturlos wie ein Strom (den großen Chorwerken der Renaissance vergleichbar), zieht der Text vorbei als Wortwolke, von der umhüllt und eingefangen all die Splitter von Erinnertem, von Empfindungen, von Ereignissen und Begebenheiten sich zu einem streng kontrapunktischen Ganzen fügen: trotz – oder besser – mit auf weiten Strecken ausgesetzter Interpunktion, Sätzen, die sich über Seiten ziehen, der stilistischen Verschränkung von äußerster, geradezu kalt objektivierender Präzision, betonter sprachlicher Elegance und – dazu als paradoxes Bindeglied – der höchst eigenwilligen Radikalität im Einsatz dieser künstlerischen Mittel.

Wie zufällig ergäben sich verschiedene Anknüpfungs- und Vergleichspunkte zu Fritz Steinkellners Arbeiten und Werk. Aber es ist das Prinzip der Ordnung – und keinesfalls soll damit die höchst fragwürdige Sekundärtugend gemeint sein –, das für Claude Simon das Motto abgegeben hat und auch für Fritz Steinkellner das Motto abgeben könnte.

Geschichte – so ja nicht zufällig der lakonische wie vieldeutige Titel des angesprochenen Romans – Geschichte als alles, was sich in der Zeit ereignet, erscheint zumindest als das gerade Gegenteil von Ordnung. Ordnung bringen erst wir hinein, um uns in ihr zu orientieren, um sie zu erfassen, um sie (bis zu einem gewissen Grad) zu verstehen. Chronologie oder zyklische Zeit-Muster bzw. -Einheiten stellen nur grobe diachrone Orientierungen dar (so wie die Himmelsrichtungen, allerdings zeitenthobene, räumliche). Die tatsächlichen Abfolge-Reihen (wie auch das analoge genealogische Organigramm Fritz Steinkellners) demonstrieren weit komplexere Zusammenhänge. Und sie werden immer komplexer, je näher wir ihnen treten. (Auch das gilt für Fritz Steinkellners Arbeiten.) Das Input ist sozusagen potentiell nach oben offen und überschreitet zwangsläufig früher oder später unsere Kapazität der sinnlichen Wahrnehmung, aber auch der intellektuellen Verarbeitbarkeit (des Künstlers mit eingeschlossen).

Ganz allgemein: In der Ab-bildung, im Versuch der Reproduktion von Gesamtheit (alles, was ist), sind wir zum Scheitern verurteilt; zwangsläufig werden wir vereinfachen müssen, Daten reduzieren. Aber Datenreduktion bedeutet auch Datenverlust. In der artifiziellen Darstellung hingegen besteht die Möglichkeit, das je Wesentliche, das je Konkrete und für uns Bedeutende zumindest so zu umreißen, zu umkreisen, zu interpretieren oder anzuordnen, dass (unter bewusstem Verzicht auf Gesamtheit) die Aussage Bedeutung pars pro toto erlangt, also einen gewissen Mehrwert erreicht; auch in den kunstvollen Figuren der Analogie (in Metaphern, Symbolen, Emblemen, Allegorien). Die Analogie erhebt sozusagen das wie über das was, sie beschränkt sich auf die signifikanten „Muster“ und versucht eben in dieser beabsichtigten Beschränkung dem Inkommensurablen der Gesamtheit gerecht zu werden.

Diese Beschränkungen (bezogen auf Fritz Steinkellners Aufgabenstellungen, Problemlösungsansätze, Untersuchungen) könnte man ebenso gut als Ordnungen bezeichnen. Ordnung erweist sich in der An-, Zu-, Über- oder Unterordnung zum jeweiligen und natürlich höchst subjektiv ausgewählten „Muster“, das in der Analogie zur Darstellung kommen soll. Andererseits: die strenge Einhaltung dieses „Musters“ (die Eigenheiten der gewählten Technik als eigentlicher Gegenstand der Auseinandersetzung mit einem oft austauschbaren, nur vordergründigen Thema; Proportionalität; Raster, etc.) verhilft der Arbeit wie dem Werk zu Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Authentizität (oder wie immer man das nennen möchte) und so zu einer Art von Objektivität, und zwar weit über das Maß hinaus, das ein Abbild erreichen kann.

Fritz Steinkellners Arbeiten bewegen sich genau in dieser Dichotomie von äußerster Subjektivität und äußerster Strenge, von „Einklang“ mit sich und im Tun selbst, d. h. in den automatischen, unbewussten motorischen Bewegungsabläufen und im ordnenden Eingriff. Er hält sie in den einzelnen Werkgruppen fast bewundernswert in Balance. Und das kann nur als Prozess und im Prozess gelingen, im Zwischenraum, im „Zwischenreich“. Die deutlichen Wechsel von einer Phase zur nächsten erzählen also von der Unmöglichkeit, diese Balance dauerhaft zu halten. Ordnungen sind nämlich nie dauerhaft, so fest sie gefügt erscheinen. Dafür sind sie – für sich genommen – zu rigide und zu zerbrechlich gegenüber der Zeit und müssen daher immer wieder neu gewonnen werden. Wenn man so will: schon der Mythos von Sisyphos erzählt davon.

Dieser Text erschien in Fritz Steinkellner. Ein Arbeitsbuch, Museum Moderner Kunst Kärnten, Christine Wetzlinger-Grundnig (Hg.), Springer Verlag Wien New York, 2012. Copyright beim Autor.

Martin Adel, geboren 1950 in Wien; Studium der Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften; 1981 bis 1984 Profesor encargado de curso (Univ. Complutense/Madrid); 1985 bis 2009 Lektor an der Universität Wien (vergleichende Literaturwiss.; Politikwiss.); 1985 bis 2005 Kultur-, Literatur- und Wissenschafts-Journalist für österr. Tageszeitungen (zunächst Die Presse, danach Falter, dann Der Standard); seit 1985 Freier Redakteur von ORF/Ö1; zahlreiche Veröffentlichungen über Kunst, Kultur und Wissenschaft; Vorträge und Moderationen; aktive Beschäftigung mit Photographie und Arbeiten bildender Kunst.